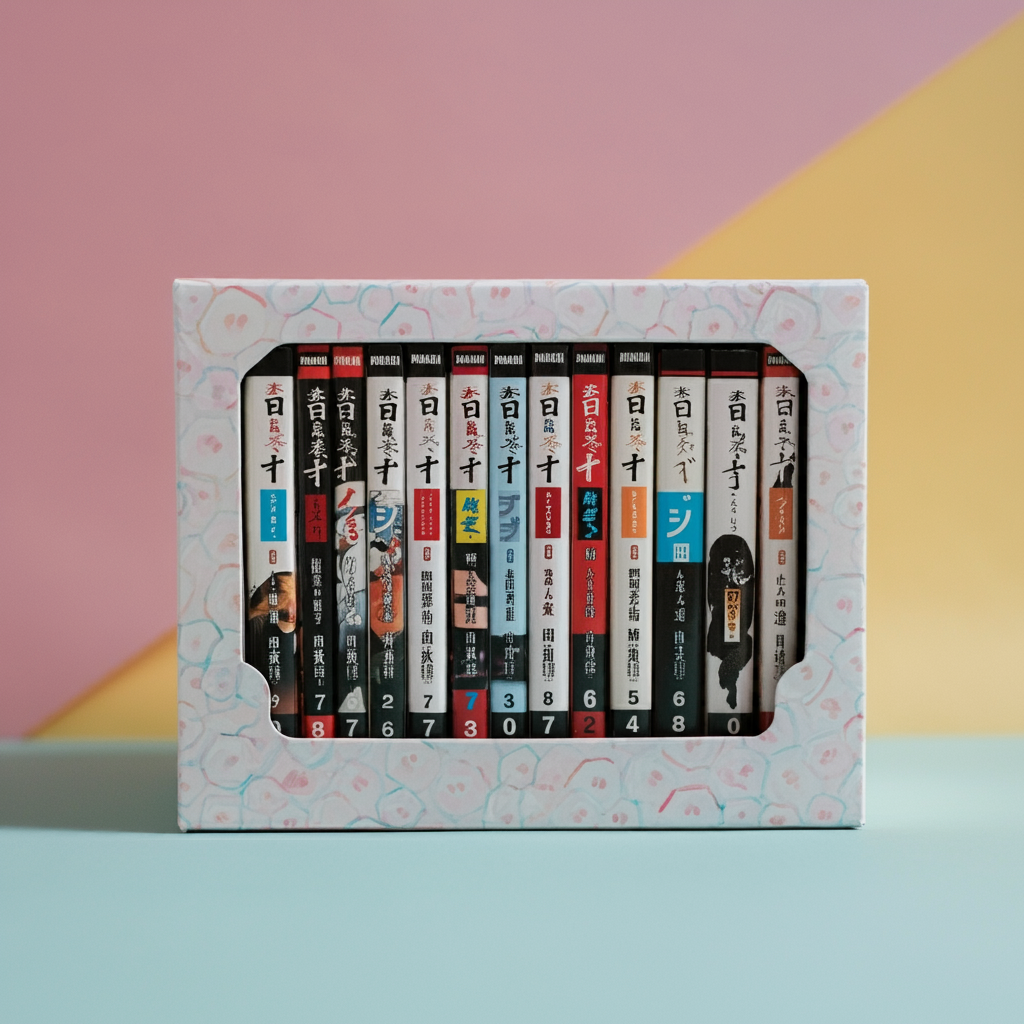

「ビーバップハイスクール」シリーズは、1980年代の日本映画の中でも特に人気が高い作品です。特に仲村トオルさんや清水宏次朗さんが出演したことで知られ、シリーズは多くの続編が制作されました。しかし、1作目とその後の作品において、タイトルの付け方に違いが見られることが気になる点です。

1. 1作目と2作目以降のタイトルの違い

「ビーバップハイスクール」の1作目は、シンプルに「ビーバップハイスクール」というタイトルで公開されました。しかし、2作目以降は、「高校与太郎哀歌」や「狂騒曲」、「行進曲」、「音頭」、「完結編」といったタイトルが付けられています。このタイトルの違いには、制作側の意図が関係していると考えられます。

このタイトル付けの違いについては、作品ごとのテーマや、シリーズの進行に伴う演出上の工夫が影響している可能性が高いです。1作目はまだシリーズの立ち上げ段階であり、特定のテーマを強調する必要がなかったため、シンプルなタイトルが選ばれたと推測されます。

2. 2作目以降のタイトルに込められた意味

2作目以降のタイトルには、映画のストーリーや登場人物の成長、または社会的背景を反映させる意図があったと考えられます。「狂騒曲」や「行進曲」といった言葉は、作品の雰囲気やテーマを表現するために選ばれたものです。例えば、「狂騒曲」は映画のテンションや騒がしさ、または社会の混乱を示唆する意味合いがあります。

このようなタイトルの選び方は、作品の内容に合わせて、観客に対してさらに深い印象を与えることを目的としている可能性があります。タイトル自体が映画の内容をより具体的に反映し、作品に対する期待を膨らませる役割を果たしています。

3. シリーズの成長とタイトルの変化

1作目は基本的な設定やキャラクター紹介に終始し、シリーズの基盤を作ることに集中していました。しかし、2作目以降は、シリーズの人気が高まる中で、よりドラマティックで感情的な展開を見せることが求められるようになりました。これにより、タイトルにもより多くの表現が加えられたと考えられます。

映画がシリーズ化する過程で、各作品がそれぞれの特徴を持つように進化していくのは、観客の期待に応えるための重要な要素です。タイトルを変えることで、作品の魅力を最大限に引き出す工夫がされていたのでしょう。

4. まとめ:1作目のシンプルさとその後の進化

「ビーバップハイスクール」の1作目は、映画の基本的な設定を確立するため、シンプルなタイトルが付けられました。2作目以降は、シリーズの成長と共に、より感情的で象徴的なタイトルに変更されました。このようなタイトルの変化は、作品の内容やテーマを反映させるための手段であり、観客に強い印象を与えるための工夫でもあります。

シリーズの進化に伴い、タイトルも変化していくことは、映画やシリーズ作品においてよく見られることです。「ビーバップハイスクール」の場合も、タイトルが作品のストーリーや雰囲気を反映し、さらに観客を引き込むための重要な要素となっていったことがわかります。

コメント